年龄渐增,一些小愿望就去实现吧。周六天气不算太热,心静无事,一起驱车前往。

上陇海架桥一直往西走,通过绕城高速到中原路,便一直沿着中原路西行,过上街,经巩义市区,便到了康百万庄园停车场。一路上路过几座山,风景很好,非常顺利好走。

从停车场出来,走几步就到了景区。庄园门前是开阔的广场。

再往前走,就到了康百万庄园入口,售票处就在入口附近。建议约上个讲解员一起参观,能看的更明白一些。

参观文物古迹,看的就是一个故事。

康百万庄园庞大的建筑群仅有一个入口。庄园的大门入口可以与古代的城门媲美,入口两侧均有主墙相依,侧门上书写“厚德”、“载物”。

“康百万”并不是一个人,而是整个康氏家族的统称。这源于晚清时期康氏家族接待过逃亡的慈禧太后,并向清政府捐款一百万银两,慈禧太后感念其恩,称赞道:“没成想,这山沟里还有个百万之家。”并赐其“康百万”的封号,从此,“康百万”成了这庄园主人“康氏家族”的统称。

康氏家族前后十二代人在这个庄园生活,跨越了明、清和民国三个时代,共计400余年,庄园也从最初的山腰建至山顶。

康百万庄园既保留了黄土高原民居和北方四合院的形式,又吸收了官府、园林和军事堡垒建筑的特点。靠山筑窑洞,临街建楼房,濒河设码头,据险垒寨墙,这是独属于康百万庄园的建筑风格。

入门后就到了栈房区。

栈房区靠近主宅区和码头,是康百万庄园的商业中心,修建于清光绪十一年至十八年。

栈房区最初只是康家航运船只装卸货物的仓库,后来逐渐扩展为生意门店、货仓、账房、客房等多种功能,成为康家的商业经营管理机构。

历经风雨沧桑,栈房区保存下来三个基本完整的大院,由东向西依次为顺记、魁记、崇义德,现存面积大约2000平方米。

栈房区内的楹联匾额无处不在,大都是关乎诚信经营的。比如:

迎客厅门外楹联:“厚农资商农商皆是本,重信守义信义全在人”,“审时度势诚信至上商之本,化智为利化利入义贾之本”。

“人法地地法天天法道道法自然,诚则信信则交交则活活则生财。”

“友以义交情可久,财从道取利方长。”

门匾:洛作智水。

马跑千里不吃别家草,人行千里尽是康家田!

“影壁墙”住宅区门口的影壁雕刻有福禄寿三星和五只蝙蝠,还刻有“青气、南元、方便、财主”寓意天官赐福。

影壁前面有一个“叶氏井”。据说康家买了叶氏宅院,但叶氏认为水是财富之源,坚持“卖地不卖井”,康家同意了。这足可以看出康百万家族的宽容大度、与人为善的良好美德。虽然后来叶氏终是把井卖给了康家,但康家仍然把这口井留住并叫叶氏井,就是想让孩子懂得:善待乡亲,尊重他人,不能恃强凌弱的道理。

主宅区秀芝亭院的影壁壁心写有“福”、“禄”、“寿”字,在影壁的四周用蝙蝠环绕,寓意多福多禄之意,同时影壁前的葡萄树与影壁寓意相结合,又增添了多子的寓意,组合表达体现了康家人民对于美好生活的期盼。

葡萄树三百多年了。

枣树二百多年了。

拜月桌,是康家人当年仲秋节拜祭月亮时所用的石桌。康家每年拜月之时,在此石案上除了陈设一些寻常家庭常见的供品之外,还要摆放上金条、元宝之类贵重物品。一则显示主人生活的富有,另外也取“今(金)夜团圆”之意。

藏宝洞、金银库,都在主宅区,富贵大家族自有自己的生存之道。

“富时藏宝,乱时出逃。”这个藏宝洞是“洞套洞,窑套窑,洞洞相连,巧设机关。”据说有两个出口,一个通到2公里之外的康家军事堡寨——金谷寨,另一个通往邙山岭上。

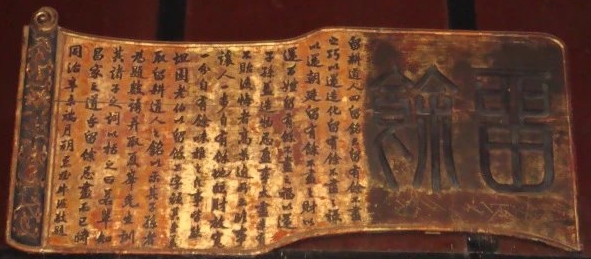

“留余匾”

“留余匾”是康家教育子弟的家训匾,现悬挂于主宅区一院过厅内。匾上所刻的铭文来自南宋王伯大(号留耕)的《四留铭》,由清朝翰林牛暄撰写,长1.65米,宽0.75米,黄杨木雕刻而成。匾上刻着:

“留有余,不尽之巧以还造化;留有余,不尽之禄以还朝廷;留有余,不尽之财以还百姓;留有余,不尽之福以还子孙。”

盖造物忌盈,事太尽,未有不贻后悔者。

高景逸所云:“临事让人一步,自有余地;临财放宽一分,自有余味。”

推之,凡事皆然。

坦园老伯以“留余”二字颜其堂,盖取留耕道人之铭,以示其子孙者,为题数语,并取夏峰先生训其诸子之词以括之曰:“若辈知昌家之道乎?留余忌尽而已。”

留余,无论做什么都要“留有余地”,和气致祥。主宅区二院门额上题写“致中和”,与《留余匾》相辅相成。